私が同等性試験に携わるようになって25年経つ。数にすると、300試験以上500試験未満くらいはあると思われる。長い間の試行錯誤により、バラツキを抑える技術をいろいろと体得し、少ない人数で成功させることがだいぶできるようになった。

これまでは大学院時代の先輩からの「研究のコツは人に教えるな」という教えを頑なに守ってきたが、私も年をとってきたので、自分自身がコツを忘れてしまう前に、差し支えのなさそうなことから書いてみようと思い立ち、このコラムを始めることにした。

「関わってみてひどい目にあった」が少なくない、同等性試験

同等性試験は、新薬の最終製剤を作るとき、あるいはジェネリック薬品を作る際に必須の臨床薬理試験だ。簡単な試験と思われがちだが、関わってみてひどい目にあったという人は製薬業界の中でも少なくないと思われる。成功してもほめられず、失敗すると叱られる仕事なのだが、成功しにくい薬がいろいろある。

私が、同等性試験に興味をもつようになったきっかけは、ある試験に出合うことができたからだ。

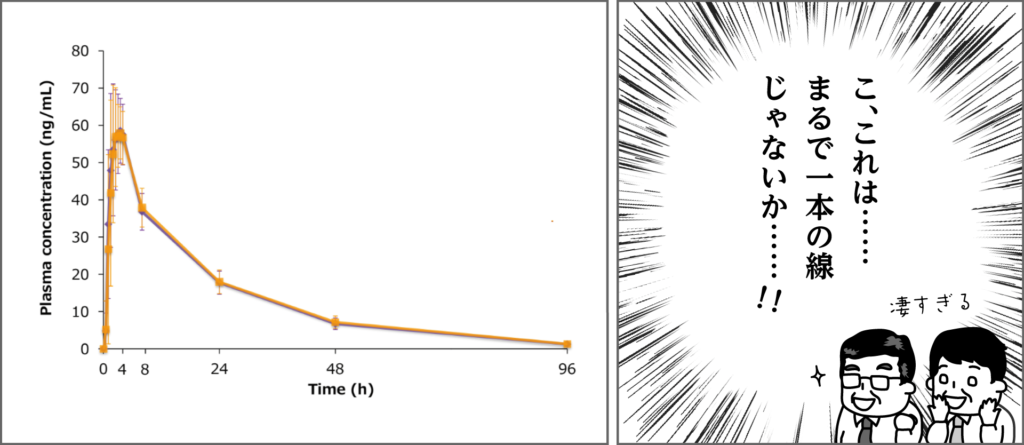

それは、すでに発売されている使うたびに生理食塩水に溶かさなくてはならない凍結乾燥注射剤と、新しく開発された最初から溶けている注射液との皮下投与による同等性試験だった。被験者数は20人だ。

同等性試験に興味を持つきっかけとなった試験

投与日の朝は、梅雨入りしたばかりで、朝から土砂降りの雨だった。

試験担当で3年目のCRCのA子は、予定よりだいぶ遅れてきた。

「すいません」

私を追い越して病棟に向かう彼女の肩まで伸びた髪は、いつもより乱れていた。

よりによって、その日はモニター二人が予定よりだいぶ早めにやってきた。Bさんは初老で恰幅がよくておちついた感じで、部下で新人のCさんはやせ気味で神経質な印象だ。

「今日は調剤を見ていってください」

私はプレッシャーに弱いA子からモニターの目をそらしてあげようと、Bさんに治験薬をアンプルから注射器に移し替える私の作業を見てもらうよう提案した。

「こうするとバラツキが減るんですよ」

大学院時代に、モノクローナル抗体を実験に使用していた私は、数μL(マイクロリットル)という、人が話をするときに飛ばす唾液の粒よりも小さな量を扱うのが日常だった。そのため、アンプルから注射器で治験薬を吸い取るのもとても慣れていた。慣れない人がやると、アンプルの中に200μLくらい残るのだが、私はそれを50μLまで減らすことができる。

それは誤差が20%を、5%に減らすことができることを意味する。

ただ、それを行うことで結果がどう変わるかまでは、当時の私には予測できていなかった。

それは、投与日から3ヵ月ほど後のこと

投与日から約3ヵ月後の仕事帰りに、モニター二人のお誘いで、私はお寿司屋さんに行った。

「まず、この前の治験の報告会をしますのでよろしくお願いします」

掘りごたつになっているテーブルに通されると、Bさんがカバンから書類を丁寧に取り出した。

「見てのとおりです。本当にありがとうございました」

私は思わず身をのりだした。

「まるで一本の線にしか見えませんね」

「ええ、実はこのデータが出てすぐに、会ったこともない薬の製造部門のお偉いさんから電話があり、感極まった声で『ありがとう』って言われたんです」

「へええ」

「この薬、20年もやっていて、ずっと失敗続きだったんです。それがこんな立派なデータで成功することができて私たちも感無量です」

(ドンドンドンド……)

話を聞くうちに、私の頭の中で、ある曲の和太鼓のイントロが流れ始めた。プロジェクトXのあの主題歌だ。もちろん、黒部ダムをつくったわけではないし、トンネルを掘るような難工事をしたわけでもない。でも確かにがんばった。そして20年越しの薬の開発に成功をもたらすことができたのだ。

2時間ほどの食事会でずっとお礼を言われる間に私は思った。冷静にデータを見ると、今回は乱雑にやってもおそらく成功したことだろう。そもそも薬のできがとてもよさそうだ。我々がやったことは、成功に花を添えたに過ぎない。いつもよりも丁寧にやったことで、芸術的なデータになったのだ。

しかし、関わった人たちがこんなに喜んでくれたことに、何か意味があるのではないか。同等性試験はおもしろい。その深みに一歩踏み出した夜だった。

(公開日:2023年6月28日)

筆者プロフィール:

古家英寿

医療法人平心会 大阪治験病院

日本臨床薬理学会(専門医・指導医・評議員)

日本内科学会認定総合内科専門医

大阪大学医学部 特任准教授